★★

إن كان للوثائقيات أن تكشف تفاصيل في ملامح مجتمعيّة هنا أو هناك، فهذا يعني أننا عرضة لاكتشافات جديدة تكون مأسوية مع أي فيلم وثائقي يتعرض لهذا التفصيل أو ذاك. فالملمح العام لمجتمعاتنا يختزن تفاصيل لا تنتهي من قصص عائلية، في شؤون عامة أو خاصة، تكشف عن مأساة تكون في هذا الوثائقي مثلاً، خطف سياسي ومعارض سلمي، نراه بعين ابنته.

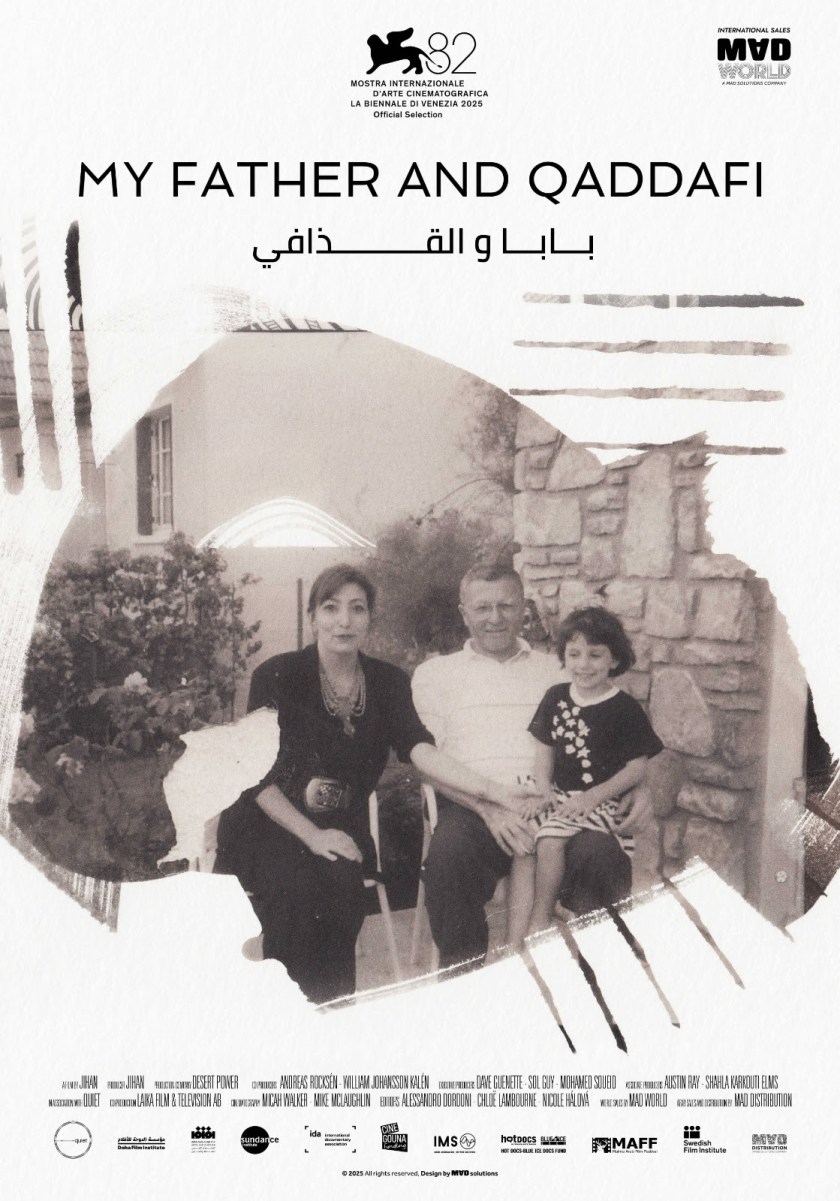

“بابا والقذافي” لليبية جيهان ك، المنافس في مهرجان الدوحة السينمائي بدورته الأولى، قادماً إليه من مهرجان فينيسيا السينمائي، خارج المسابقة الرسمية، يحكي عن واحدة من القصص المنتشرة، بتقارب وتطابق بين هذا البلد العربي وذاك، خطفٌ لمعارض سلمي فاختفائه إلى أن يسقط النظام فيبحث أهله عنه. ويمكن لعبثية القدر أن تحمل على القول إن الحالة في هذا الفيلم أودت إلى إيجاده، بما لم يكن أحد أن يتوقع، مهما وصل مخيال الديستوبيا العربية.

هذا حال عربي عام، تفصيل في ملمح واسع تتشاركه قصص من مجتمعات وأنظمة، الفرق هنا أن الأب والسياسي، الضحية، صاحب اسم أمكن له أن يكون احتمالاً لبديل ديمقراطي للرئيس الليبي، القذافي، و -وهذا الأهم- أن ابنته حملت الكاميرا وبحثت عن الأرشيف لتسجل فيلماً تنقل هذه الحالة الفردية/الجمعية/الليبية/العربية إلى الشاشة الكبيرة.

الفيلم مبني أساساً على أرشيف عائلي وآخر إخباري ومن تلفزيونات مختلفة، إضافة إلى مقابلات خاصة، مع والدتها تحديداً، المقاتلة، المكافحة، لقرابة ١٩ عاماً، منذ اختفاء زوجها، منصور الكيخيا، عام ١٩٩٣ من أمام فندقه في القاهرة. سيسقط النظام لاحقاً وتجده الأسرة عام ٢٠١٢ لتدفنه.

كان الكيخيا وزير الخارجية الليبي السابق والسفير في الأمم المتحدة، قبل أن يكون معارضاً بارزاً وطنياً ديمقراطياً للقذافي. اختطف حين كانت مخرجة الفيلم، ابنته، طفلة، لتكبر في ظل هذا الغياب الثقيل، لأم لم تترك وسيلة، كما أظهر الوثائقي بوضوح، من دون أن تجرّبها لمعرفة مصير زوجها. نقل الفيلم قتالَ الأم في ذلك بقدر ما نقل قصةَ اختفاء الأب. حضور الأم المضاعَف كان مقابلاً لغياب الأب المضاعَف، مضاعَف لغياب مادي ومعنوي أولاً، ولسبب هذا الغياب وطبيعته ومآله وبالتالي الخوف الذي أحاط به ثانياً. نقل الوثائقي ذلك كأنه رسالة متأخرة من الطفلة وقد كبرت، إلى والدها تحكي له، على شكل فيلم، ما صار من بعد غيابه.

الفيلم رسالة لروح طفلة خُطف والدها، رسالة بإرادة امرأتين، شريكته التي حملت قضية البحث عنه في يد، وتربية أطفالها في يد، وابنته وقد كبرت، واستطاعت أن تحوّل المشاعر إلى رسالة إلى فيلم. يكون “بابا والقذافي” بذلك فيلماً شديد العائلية، وهو بالقدر ذاته شديد المجتمعية، فيلم بصوت طفلة وإرادة امرأتين بجيلَين، وفيلم لحال شعوب عربية تجاورت قصصها إلى جانب هذا الوثائقي.

بعد قرابة عقدين، ستجد العائلة الجثمان في ثلاجة، جُمّدت ولم تُدفن، في لحظة لمدى العبث الذي أمكن لطغيان الأنظمة الشمولية أن يصله، وهذه طبقة أخرى، أبعد من مجرد خطف معارض وحرمان عائلته، وبلده، منه. طبقة تحمل الوثائقي، بالكاد، إلى الخيالي، إلى الفانتازيا. نتجمّد نحن للحظة أمام الشاشة، قبل أن ندرك أن ذلك واقع وأن الحال العربي قادر، دائماً، على اجتراح ديستوبيا، في أي زمان له وأي مكان.

في رمان: