إن كان النقد السينمائي في أساسه كتابة مقالاتيّة، فإن ممارسة نقدية أخرى، أخف جهداً ومتعة، تحضر بموازاة الكتابة، أثقل حملاً وأكثر تعقيداً وإرباكاً، هي التصويت. يجد الناقد نفسه في مهمات تصويت مختلفة، توكَل إليه، لاختيارات ومسابقات ينحصر التصويت فيها للنقّاد، أو الصحافيين السينمائيين عموماً.

في كتابة المقالة الصحافية يمكن لألف كلمة أو أكثر إن لزم الأمر، التعبير عن رأي نقدي هو متشابك ومركَّب لضرورة التعبير النقدي، ويمكن لهذه المساحة أن تفي الرأي حقه في الإفصاح، لصالح الفيلم أو لغير صالحه. التصويت يبقى أقرب إلى إجابة عن سؤال مغلق بنعم أو لا. وهو، لدى كاتب المقالة، أصعب على القلب والعقل معاً.

كانت لي تجربة أولى في التصويت السينمائي، مع مجلة “سايت أند ساوند” البريطانية عام ٢٠٢٢، لتسمية عشرة أفلام أقترحها للتنافس على استطلاع المجلة التاريخي، الذي بدأته عام ١٩٥٢ وجدّدته كل عقد. وكانت مهمةً مربكة استلزمت نفي وتنحية الأفلام أكثر مما تطلبت اختيارها.

هذه السنة أدخل في عمليات التصويت مع جوائز “أكاديمية لوميير” في باريس، للسنة الثالثة. مخصَّصة للصحافة السينمائية الدولية في العاصمة الفرنسية ونصوّت فيها لأفضل الأفلام الفرنسية إنتاجاً تاماً أو مشترَكاً، ضمن فئات مختلفة. ويُعلن عن الفائزين في حفل بباريس يُقام في كانون الثاني/يناير من كل عام، فتسبق بذلك حفلَ جوائز “سيزار” وتمهد لفائزيه المرتقَبين، إذ غالباً ما تتكرّر الأسماء الفائزة في كل من “لوميير” و”سيزار”. وهذه الأخيرة مخصصة للتصويت من قبل عاملين في الصناعة السينمائية بكافة مجالاتها، من دون النقّاد.

ثم نلتُ عضوية الاتحاد الدولي للنقاد السينمائيين (فبريسي) هذا العام، بما لحق ذلك من تصويت هنا وتحكيم هناك. بدأتْ بالتصويت “لجائزة فبريسي الكبرى لأفضل فيلم للعام”، ما أعلن عنه في مهرجان سان سيباستيان السينمائي في أيلول/سبتمبر. وستستمر -في حالتي- ضمن لجنة تحكيم “فبريسي” لمهرجان لايبزغ للأفلام الوثائقية في تشرين الأول/أكتوبر هذا العام.

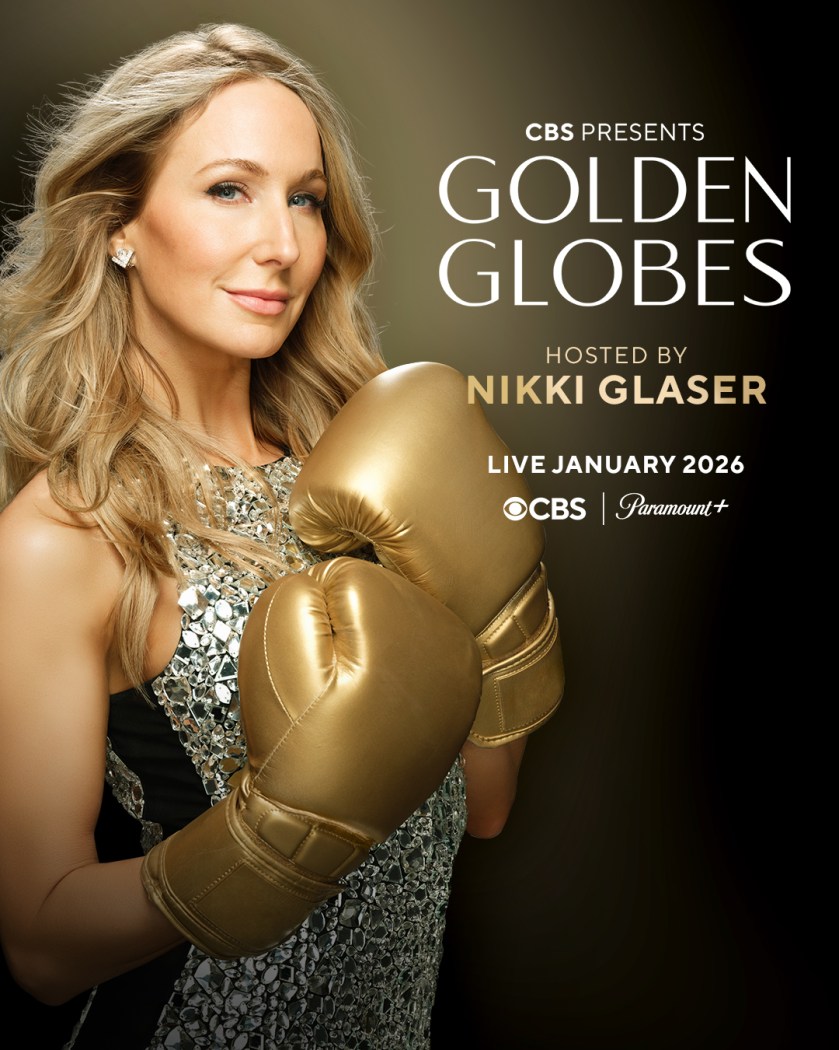

قبل أسابيع أعلن القائمون على جوائز “غولدن غلوبز” عن المصوتين للدورة المقبلة من حفل الجوائز الأمريكي المنعقد في لوس انجليس، والممهّد لجوائز “الأوسكار” التي تنقل غالباً عنها، كالحالة الفرنسية، أسماء الفائزين. وكنت من بين قرابة ٣٠٠ ناقد وصحافي سينمائي من العالم يعملون حصراً في الصحافة السينمائية الدولية، لا الأمريكية، ويصوّتون على جوائز “غولدن غلوبز” بفئاتها المختلفة. ويُعلَن عن الفائزين في حفل يُقام في كانون الثاني/يناير من كل عام.

أفلام كثيرة “أضطر” إلى مشاهدتها حالياً، لدى كل من “لوميير” و”غولدن غلوبز”، واضعاً جانباً، ملزَماً، كل من عداهما من مشاهدات. أشاهد بكثرة أفلام ومسلسلات “الغلوبز” تحديداً حيث يتعاظم العدد للأعمال الصالحة للمنافسة باستيفائها الشروط الإدارية، والمستلزمة بالتالي المشاهدة، وهذا كله من أجل قرار لا يكون سريعاً بالمرة، بل بطيئاً مربكاً وأحياناً مملاً، للحظة تنفيذٍ تكون بَرقيّة، بكبسة واحدة، “كليك” صامت وبارد عند هذا الفيلم أو ذاك، من بعد معارك فكرية بيني وبين نفسي، وكذلك حال باقي النقّاد كما أفترض، في أهلية الفيلم، في تنافسيّته مع غيره، ومهما كان اسم الفيلم سعيد الحظ، سيبقى الضمير وحيداً في النهاية، يفكّر باحتمال أحقيّة غيره، من بعد حرمان الرأي من ألف كلمة، أو حتى خمسمئة، تبرّر، نقدياً، القرارَ باختيار الفيلم، وتحديداً، بإزاحة كل ما دونه جانباً.

التصويت مسؤولية أكبر من المقالة، أو اضطرار أكثر تهوراً، فالأخيرة تدافع عن نفسها بنفسها، عند أي سؤال يمكن للناقد أن يرد: رأيي، فرضيّةً ونتيجة، موجود في المقالة. أما في التصويت فأنت، إن أعلنته أمام أحد (وأحياناً يكون ملزَماً بسرّيته) لن تجد مَخرجاً من ضرورة الدفاع عن اختياراتك كلامياً، شفاهياً. والنقّاد إن أحسن بعضهم الكتابة فهو لا يحسن، بالضرورة، الكلام عمّا يكتبه. هذا ليس شغلَه أصلاً. ولطالما وجدتُ صعوبة في الإجابة عن سؤال “ما رأيك بالفيلم؟”، تحديداً حال خروجي من الصالة، كمن يسألك إن كان الطعام طيّباً وأنت لا تزال تمضغ اللقمة. وحتى لاحقاً، وحتى من بعد كتابة المقالة، أستصعبُ هضمَ سؤال “ما رأيك؟”. تبقى الإجابة بكلمتين أو عبارتين عمّا كتبتُ فيه مقالة بألف كلمة، تبقى عملاً تلخيصياً شديد الاختزال لن يرضي صاحبه في كل الأحوال ولن يفي الفيلمَ حقّه سلباً أو إيجاباً.

الانضمام إلى عضوية التصويت لجوائز “غولدن غلوبز” قيمة إضافية للناقد، أو تحديداً لممارسته النقدية. و”الغلوبز”، بخلاف “الأوسكار” المتاحة لكافة مجالات العمل السينمائي، محصورة بالنقاد والصحافيين السينمائيين. هي إذن نتائج إجمالية لآراء نقدية يتّفق معها أحدنا أو يختلف، وليست لتقنيين أو فنانين أو منتجين، لهم مقاربات تجاه الأفلام محدودة ضمن تخصصها، تختلف عن الناقد الممتهن للرأي السينمائي، فللناقد مهنة هي التعبير عن الرأي، التعبير عن رأي حيال فيلم، أو، بالشكل الأكثر اختزالاً، يمكن القول إن واحدة من مهام الناقد هي القول “نعم” أو “لا”، أو حتى الكبس، بصمت مريع، وبخفيةٍ عن الأنظار، على اسم فيلم من دون حتى محاولة التحليل تبريراً لهذا الرأي. بذلك، يكون الكبس تصويتاً عمليةً سيكوباثيّة نوعاً ما، وسادو-مازوخية.

الكتابة المقالاتية أكثر عدلاً، هي كمن يعاقبك مع تفسير مبررات ذلك كي تفهمَ سبب عقابك ولا تكرّر خطأك، كمُخرج شاطر. ليتخيّل أحدنا عالماً يعاقِب من دون شرح الأسباب، هذا هو التصويت. الكتابة تكترث لتبرير ذاتها وتوْلي اعتباراً لمشاعر الآخرين، الكتابة كالديمقراطيات في وقت يكون التصويت أقرب إلى الديكتاتوريات. الكتابة أخف وطأة من التصويت، تجاه الناقد وتجاه الفيلم معاً. في التصويت، مهما كانت الكبسة، إجحافٌ واختزالٌ لكنه ضروري للطبيعة التنافسية للجوائز، التنافس على جائزة في حد ذاته مسألة عبثية.

يبقى النّقاد، أخيراً، الأقدرَ على تلك الكبسة والأكثر أهليةً لها، وذلك للمخزون المعرفي وللمهارة التحليلية الضروريّين (والعزيزين) للمهنة، من دونهما لا يكون الصحافي ناقداً. ويحقّ للنقّاد استصعاب التصويت مقابل استسهال الكتابة، وإن كانوا بتصويتهم، لا يضيفون إلى مهامهم، بل يمارسون النقد ذاته الذي يشتغلون به يومياً، إنّما بشكل آخر، بكبسة صامتة بدل الألف كلمة. فالكبسة هنا، كما هي الصورة، عن ألف كلمة، حرفياً.

في القدس العربي.