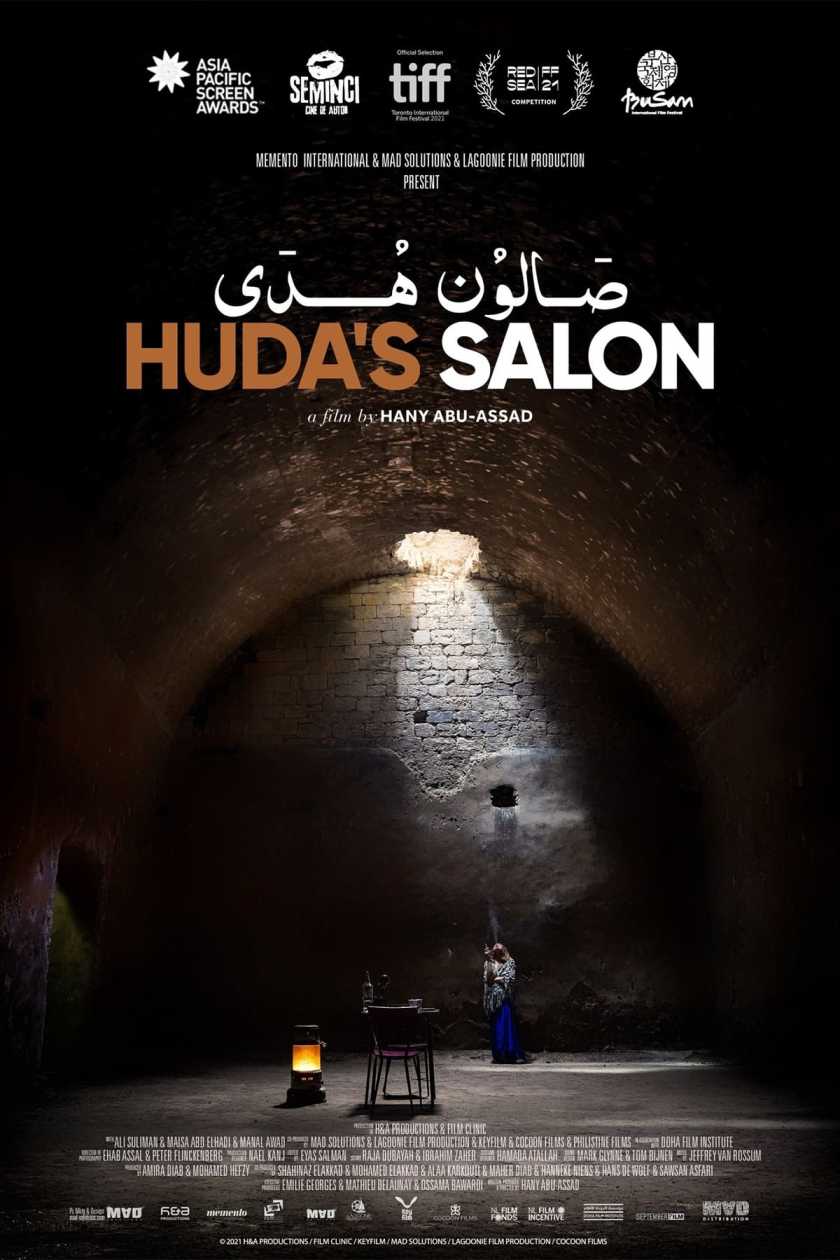

بعد مسيرة سينمائية لهاني أبو أسعد امتدت لأكثر من عقدين، تخللها فيلم ممتاز هو «الجنة الآن» (٢٠٠٥) وآخر جيّد هو «عمر» (٢٠١٣)، وبدأها الفيلمُ الروائي الطويل الأوّل «عرس رنا» (٢٠٠٢)، ومرّ فيها فيلم أقرب لفاصل إعلاني تلفزيوني، عائلي وخفيف، «يا طير الطاير» (٢٠١٥)، وآخر كان الإخراج فيه عملاً إدارياً تقنياً لا أكثر، هو «الجبل بيننا» (٢٠١٧) وآخر أقل أهمية يمكن ترجمة عنوانه بـ «النّاقل» (٢٠١٢)، الأخيران فيلمان هوليووديان لا بصمة لأبو أسعد فيهما، بعد مسيرة سينمائية استثنائية في تنوّعها كهذه، كان لا بد من ترقّب الفيلم الأخير لصانعها، «صالون هدى» (٢٠٢١) الذي أجّلتُ تقديم قراءة له إلى فرصة مشاهدته في صالة سينما، لا على شاشة صغيرة، وقد نزل أخيراً إلى صالاتٍ فرنسية بعنوان «فخُّ هدى».

الفيلم تجربة أخرى جديدة في هذه المسيرة المتنوّعة التي يبدو فيها أبو أسعد تائهاً في البحث عن نوعٍ سينمائي، أو متقصّداً هذا البحث سائراً في اكتشافاته، غير مستقر على نوع محدَّد. كان أفضلها «الجنة الآن» الأقرب للفيلم الفنّي، بعيداً عم مسار الحركة والاستهلاك الذي مضى فيه أبو أسعد من بعده. أما «صالون هدى»، فكان امتداداً لمسيرة الأفلام الأقرب إلى الجدّية ضمن هذه العناوين، فهو امتداد لكل من «الجنة الآن» و«عمر»، في سياقه الفلسطيني وفي تمَحور ثلاثتها حول موضوع العمالة مع الاحتلال، وإن كان خطُّ المعالجة عبر ثلاثتها هابطاً صَوب الرَّداءة. يعود ذلك غالباً إلى محاولة أبو أسعد الدخولَ إلى عوالم الشخصيات، سيكولوجياً، في فيلمه الأخير، خارجاً عن الشكل السينمائي الذي تمرّس فيه وامتاز، كما تراكم بأفلامه، وهو الحركة والتشويق. هنا، في «صالون هدى»، جال الفيلمُ في دواخل الشخصيات، بدل ما كانت عليه الحال في أفلام سابقة له، حيث جالت الشخصيات، وتراكضت، في خوارج الفيلم، في مساحاته المفتوحة. لكنّ دواخل الشخصيات هذه كانت فارغة.

في الفيلم مشاكل كتابية أكثر مما فيه دونها، يبدأ بحوار سطحي لا غاية تقديميّة له، قافزاً إلى ذروة فجائية في تصوير ابتذالي لمشهد عريٍ لا حساسية فنّية فيه، بإضاءة شديدة وتموقعٍ للكاميرا تقصّد فضائحية رخيصة ومباشرة، دون تبرير أو تمرير لهذا المشهد، بسياقٍ للقصة لم يوجد بعد، في الدقائق العشرة الأولى. من بعد هذا المشهد العنيف نفسياً، الانتهازي إخراجياً، بدأ الفيلم بالهبوط في سيره السردي، هبوط ممتلئ بكلام لا معنى له في النسوية، مفتعَل مزدحِم. في مشهد واحد مثلاً، على طاولة الغداء، سكبَ السيناريو في حواراته كل كليشيهات النسوية دفعة واحدة، كأن الفيلم مبني على هذه التفوّهات، وحولها بُني السيناريو ومن أجلها تصرّفت الشخصيات. فارتدّت التخمة في الكلام النسوي على الرسالة ذاتها، وبان الفيلم كاريكاتورياً في مقارباته النسوية، كأنّنا أمام برنامج تلفزيوني تعليمي، لمشاهدين ساذجين جهلاء، استحقّوا، مثلاً، حذف مشهد العري في عرضٍ عربي، وإبقائه في عرضٍ غربي، فالأوّل غير متأهّل لمشهد فضائحي، والأخير متحمّس للمشهد ذاته في سياقه المشرقي الفلسطيني. هذا يعيدنا إلى انتهازية في صناعة الفيلم الذي رجّح صاحبُه احتمالَ حذف المشهد من دون الإخلال بالفيلم، المختل أساساً في سرديّته بالمشهد وبدونه. فأي فيلم هذا الذي يسمح مُخرجه بعرضه من دون مشهده المركزي؟ وأي مُخرجٍ هذا الذي يضع مشهداً مركزياً في افتتاحية الفيلم؟ وأي رخص هذا في أن يكون المشهد المركزي الافتتاحي فضائحياً دون مبررات سياقية؟ ضمن هذا كلّه، لا يصلح أن تمرّ الأسطرُ هذه من دون إشارة إلى جرأةٍ حميدة، بالمبدأ والفكرة، بإدخال مشهد عري في فيلم فلسطيني، وإن أتت النتيجة خبيثة.

الخلل الكتابي للفيلم لا يأتي بمضمون سياسي، كتابيّ هو الآخر، يمكن به القول إن الفيلم بجانبه الفني كان ضحية شعاراتٍ سياسية. فالفيلم، بصفته، هنا ودائماً، عملاً سياسياً، كان مستغِلاً لمسألة فلسطينية هي هنا التعامل بالدرجة الأولى، بمضمون سياسي مسيءٍ وطنياً. والعمالة هي أساس القصة التي تدوح حول ريم، امرأة تُصوَّر عارية لابتزازها وإيقاعها في العمالة، في صالونٍ نسائي، لصابحته هدى، ومن هناك تعيش الضحية حالة قلقٍ تتحوّل إلى رعب، خوفاً من كشف الصورة، أو من إجبارها على العمالة تفادياً لذلك الكشف. على طول الفيلم وبأداء هو أفضل ما فيه، لميساء عبد الهادي ثم منال عوض، يعيش المُشاهد حالة اختناقٍ متواصلة أساسها أداءُ الضحية. وبالحديث عن الممثّلتين الفلسطينيتين، وقد أمكن للفيلم أن يكون فاشلاً جملةً وتفصيلاً من دونهما، لا تَمسّ الرداءةُ فيه، بكافة جوانبه، مهنيّتَيهما التي تُحتِّم الفصلَ بينهما، كممثلتَين محترفتَين وبارعتَين، وبين الفيلم شكلاً ومضموناً.

أما الفيلم، فقد موضعَ المقاومين، في عمليات التحقيق مع هدى المتعاملة التي تُوقع بين وقتٍ وآخر نساء في صالونها، بتصويرهن ثم ابتزازهن، موضَعهم كمصدر التهديد الأساسي على حياة الشخصية الرئيسية، ريم، التي تراكمَ قلقُها ورعبُها على طول الفيلم، في تصويرٍ للمقاومين بصفتهم الطرف العنيف، الذكوري البشع، الذي يعدم بالإحراق وبالرصاص، ويقتحم البيوت ويُحقّق في الكهوف، ويطارد ريم التي لا يتمنى أحدنا لها سوى الإفلات من هؤلاء “الوحوش”. مقابلهم، وهنا سقوط أخلاقي للفيلم، تنفيسٌ لاحقٌ يكون باتّصال ريم برجل المخابرات الإسرائيلية ليُخرجها من حالة الرعب، ليكون مخلّصاً لها، بتصريحِ خروجٍ من البلد وهروب من “رجاله”.

ليس في الفيلم جانب سياسي يمكن القول إنه أتى على حساب الفني، ولا فيه جانب فني يمكن القول إن ضرورات سردية وإخراجية رجّحت رخاوة سياسية فيه، الفيلم بائس من طرفَيه، باهت إن تقدّم كعمل فنّي وقبيح إن تقدّم كعمل سياسي، والنهاية التي يمكن أن تحمل تعويضاً سياسياً في قلب الأدوار بين المقاومة والمخابرات، ليأتي الخلاص من المقاومة، في مشهدٍ بأقل من دقيقة، لن تكفي لتمحو ما تراكمَ على طول الفيلم من نفورٍ تجاه المقاومة، بل كانت لغاية تشويقية في قلب المتوقَّع، تكثر في نهاياتِ أفلام الاستهلاك.

«صالون هدى» فيلم “ميدْيوكْر”. بائسٌ سياسياً قبل أن يكون كذلك فنياً، وقبل أن يكون كذلك سردياً، فالشخصيات بقيت على السطح وحواراتُها المتكلّفة امتلأت بالكليشيهات. أما الاحتلال، فأسوأ ما فيه، من خلال مخابراته، كان بيروقراطيّته، فامتنع عن المساعدة لأنّ لا ملف تعاونٍ لديه باسم ريم. هذه الأخيرة، ضحيةٌ مباشرة لثلاثة أطراف كانت فلسطينية: هدى التي أوقعت بها وصوّرتها، وزوجها الذكوري التافه حقيقةً هو وعائلته، والمقاومة التي يحوم أفرادها كالضباع بحثاً عنها لتصفيتها كما صفّوا هدى التي أخبروها مهدّدين أنّ أخرى انتحرت بنفسها. أهونُ الشّرور في الفيلم كان الاحتلال.